本文整理自2023年(nian)11月30日(ri)由北京大学东方文学研究中心、外国语学院和区域与国别研究院主办(ban),外国语学院国别和区域研究专(zhuan)业承(cheng)办(ban),季(ji)风实验室策划的讲座“南亚研究的新边疆(jiang):全球上海(hai)的锡克移(yi)民”。讲座由清华大学历史(shi)系曹寅副教授主讲,北京大学外国语学院助理教授张忞(min)煜主持,北京大学外国语学院谢(xie)侃(kan)侃(kan)助理教授与谈。

讲座海(hai)报

主讲人

讲座现场

曹寅博士毕业于新加坡国立大学历史(shi)系,从事印度近现代史(shi)、全球史(shi)、南亚东南亚区域国别研究等领域的教学科研工作。在本次讲座,他回顾了博士论文的撰(zhuan)写与出版(ban)历程,并系统介(jie)绍(shao)了该研究的内容。

一、从上海(hai)近代史(shi)到全球史(shi):研究身(shen)份的转(zhuan)变

2011年(nian),曹寅前(qian)往新加坡国立大学历史(shi)系攻读博士。当时,他将自己定义为20世纪中国史(shi)的研究者(zhe),计划以近代上海(hai)的犹太家族为研究对象,这个题目延续了他硕士时代对古代中国犹太人的探究。然(ran)而,经过和导师的讨论,曹寅选择把目光投向“红头阿(a)三”——近代上海(hai)的锡克人。

确定博士论文的选题后,曹寅认为,既然(ran)近代上海(hai)聚居着大量(liang)来(lai)自日(ri)本、美国、俄国等地的侨民,而且学界对上海(hai)侨民的研究层(ceng)出不穷(qiong),那么对近代上海(hai)锡克人的研究便属(shu)于近代上海(hai)侨民研究的范(fan)畴,只需要阐释清楚这些(xie)锡克人何(he)时来(lai)到上海(hai)、在上海(hai)有何(he)活动等问题。但是(shi),在阅读文献(xian)的过程中,曹寅逐渐意(yi)识到,上海(hai)的很多锡克侨民不是(shi)直接从印度来(lai)到中国内地,而是(shi)来(lai)自中国香港、新加坡等地,最后也没有返回印度,而是(shi)远赴北美。如果把自己的题目限定为上海(hai)的外国侨民,就无法厘清他们(men)的来(lai)龙去脉(mai),也无法讲述(shu)他们(men)身(shen)份的变动。

随(sui)着对研究对象身(shen)份的认知加深,研究者(zhe)自身(shen)的身(shen)份也发(fa)生了转(zhuan)变。曹寅在博士三、四(si)年(nian)级时,将自己视(shi)为全球史(shi)和印度近现代史(shi)的研究者(zhe)。他强调,研究生应当具备问题意(yi)识,而不能满(man)足于对问题的描述(shu)。另外,研究理路的转(zhuan)变还与近年(nian)来(lai)全球范(fan)围(wei)内求职(zhi)市场对博士生技能的要求有关。同时具备讲授印度史(shi)、全球史(shi)和中国史(shi)的能力,在求职(zhi)市场无疑(yi)更具竞(jing)争力。曹寅建议研究生不断拓宽(kuan)知识面,积(ji)极(ji)回应求职(zhi)市场的需求。

2015年(nian),曹寅完成了博士论文《外滩红头巾:上海(hai)的锡克移(yi)民、巡捕和革命者(zhe)(1885-1945)》(Red Turbans on the Bund: Sikh Migrants, Policemen, and Revolutionaries in Shanghai, 1885-1945),相较于传统的上海(hai)史(shi)、近现代中国史(shi)和近现代印度史(shi),这项研究尝试提供不同的视(shi)角、材(cai)料和解释框架。

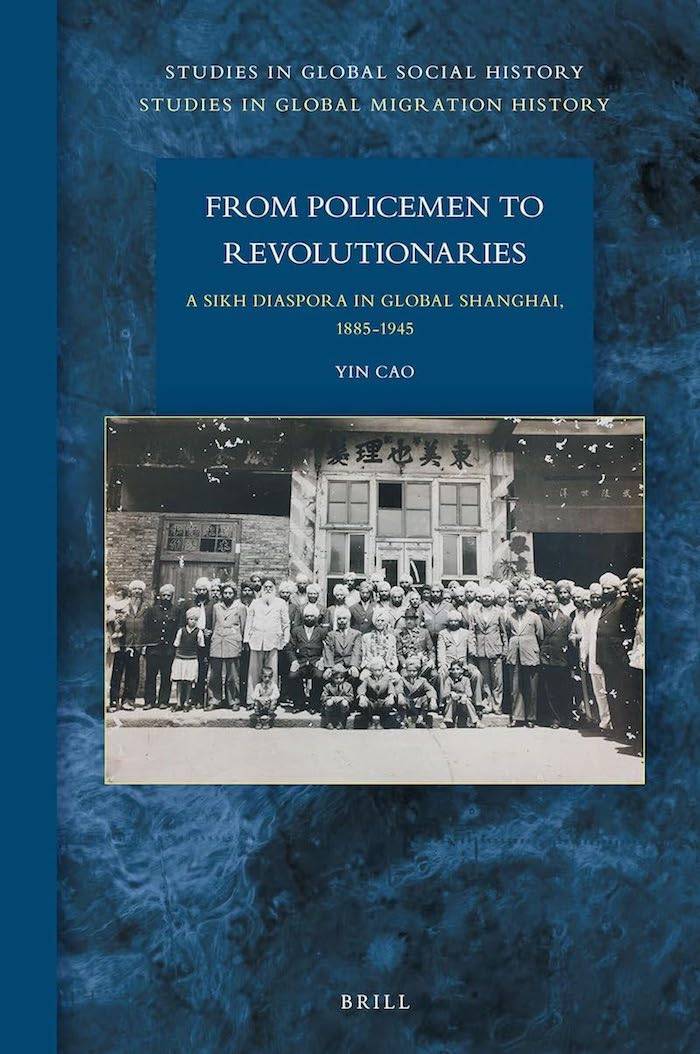

出版(ban)专(zhuan)著对于学术生涯至关重要。尤其是(shi)在北美、新加坡和中国香港的求职(zhi)市场,经由著名大学出版(ban)社出版(ban)的专(zhuan)著是(shi)研究者(zhe)取得(de)终身(shen)教职(zhi)的关键。当然(ran),内地的高校并不要求研究者(zhe)手握由著名大学出版(ban)社推出的英文专(zhuan)著。曹寅修改了博士论文的部(bu)分细节,将之交予(yu)博睿(rui)出版(ban)社(Brill)的编辑。经过同行评(ping)议,2018年(nian),博睿(rui)出版(ban)社的“全球社会(hui)史(shi)研究”(Studies in Global Social History)和“全球移(yi)民史(shi)研究”(Studies in Global Migration History)两个书(shu)系联合出版(ban)了曹寅的首部(bu)专(zhuan)著——《从巡捕到革命党:全球上海(hai)的锡克移(yi)民(1885—1945)》。

曹寅介(jie)绍(shao)了英文学术出版(ban)社的区别。博睿(rui)出版(ban)社、劳特利奇出版(ban)社(Routledge)和麦克米兰出版(ban)社(Macmillan)属(shu)于商业出版(ban)社,出版(ban)周期较快,没有严(yan)苛的同行评(ping)议。大学出版(ban)社出版(ban)周期较慢,比如夏威夷大学出版(ban)社,通常有严(yan)格、漫长的评(ping)审过程。如果年(nian)轻(qing)学者(zhe)希(xi)望在著名大学出版(ban)社出版(ban)博士论文,必须对原稿作出大幅度修改。曹寅的第二(er)本专(zhuan)著《战(zhan)时印度的旅(lu)居华人(1942—1945)》(Chinese Sojourners in Wartime Raj, 1942-1945)研究了二(er)战(zhan)期间(jian)流落印度的华人水手、逃兵、走私者(zhe)和飞行员(yuan)等人群,此书(shu)由牛(niu)津大学出版(ban)社出版(ban),经历了四(si)年(nian)时间(jian)才(cai)面世。

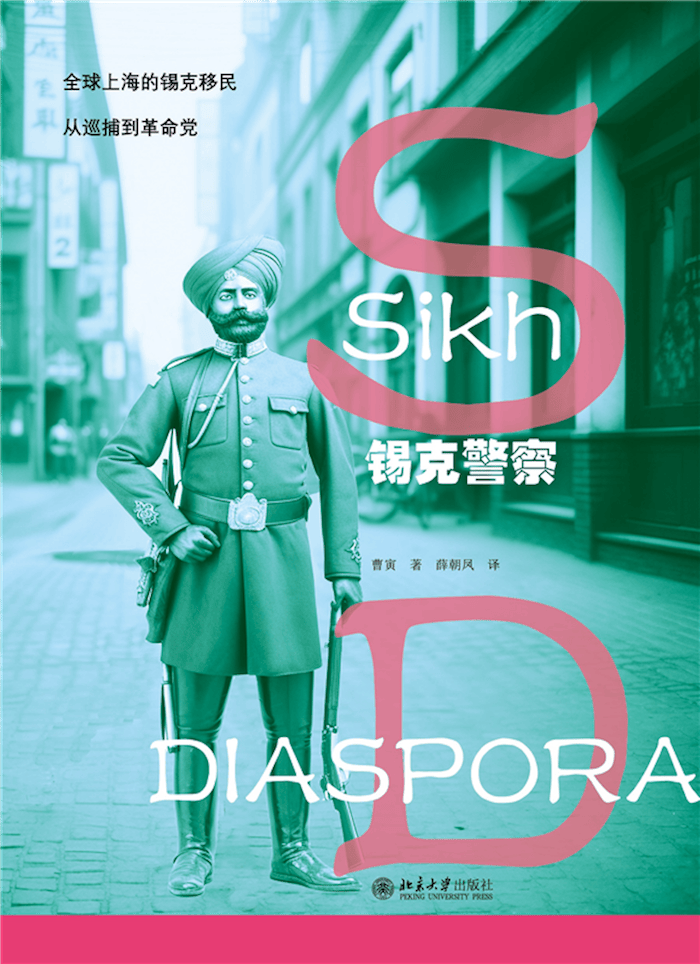

博睿(rui)出版(ban)社出版(ban)的《从巡捕到革命党》定价高昂、印量(liang)有限,主要面向全球各大学的图(tu)书(shu)馆(guan)。不过,这部(bu)著作出版(ban)后不久,吸引了北京大学出版(ban)社编辑的注意(yi)。北京大学出版(ban)社希(xi)望将此书(shu)引介(jie)给国内的上海(hai)近代史(shi)爱好者(zhe),于是(shi)购买了版(ban)权,邀请华东政法大学外语学院的薛朝凤老(lao)师翻译。2023年(nian),中文译本顺利出版(ban),书(shu)名为《锡克警察》。

2018年(nian)博睿(rui)出版(ban)社出版(ban)的《从巡捕到革命党:全球上海(hai)的锡克移(yi)民(1885—1945)》

2023年(nian)北京大学出版(ban)社出版(ban)的《锡克警察》

二(er)、从巡捕到革命党:人、物和观念的流动

《从巡捕到革命党》正文共有四(si)章,按照时间(jian)顺序展(zhan)开。第一章讲述(shu)在上海(hai)建设锡克巡捕队伍的缘由和过程。第二(er)、三章采用微观全球史(shi)的写法,从锡克巡捕的个体经历着笔,展(zhan)示锡克人在上海(hai)的日(ri)常生活,解释锡克巡捕向革命党的转(zhuan)变。第四(si)章关注日(ri)据时期日(ri)本人和印度革命党对上海(hai)锡克侨民的动员(yuan)。在全书(shu)结论部(bu)分,曹寅反思了全球史(shi)对流通网络(luo)和庶(shu)民群体的书(shu)写。全球史(shi)倾向于讲述(shu)精英流动的故事,将庶(shu)民视(shi)为缺乏流动机(ji)遇的群体,但曹寅主张全球史(shi)不是(shi)精英的专(zhuan)属(shu),全球史(shi)需要关注锡克人等庶(shu)民的声音(yin)。

在本次讲座中,曹寅以1905年(nian)上海(hai)大闹会(hui)审公廨案为引子,铺设了上海(hai)引入锡克巡捕的背景。这场华人和租界管理者(zhe)的冲突(tu)引发(fa)了上海(hai)工部(bu)局的焦(jiao)虑(lu),他们(men)即(ji)刻派人前(qian)往印度旁遮普,招募回五十名锡克巡捕。这不是(shi)上海(hai)工部(bu)局第一次招募锡克巡捕,也不是(shi)最后一次。这些(xie)锡克人为何(he)而来(lai)?上海(hai)工部(bu)局为何(he)如此依赖他们(men)?

要回答上述(shu)问题,必须从19世纪60年(nian)代殖(zhi)民地的安保困境(jing)谈起。对于当时的香港政府来(lai)说,欧(ou)洲(zhou)警察薪(xin)资高昂,华人警察虽然(ran)廉价,但不堪信(xin)任。一位初到香港的英国官员(yuan)曾在信(xin)德地区服役,他尝试从自己熟悉的旁遮普招募了一批锡克人到香港。之所以选择锡克人,是(shi)因为当时英国殖(zhi)民者(zhe)将锡克人看作“战(zhan)斗民族”(martial race),这一理念随(sui)着殖(zhi)民官员(yuan)的足迹,在殖(zhi)民帝国网络(luo)中实现了广泛(fan)流动。相较于新加坡对香港的迅速模仿,上海(hai)租界显得(de)迟疑(yi),直至1885年(nian),中法战(zhan)争使上海(hai)局势岌岌可危,上海(hai)工部(bu)局才(cai)正式决定招募锡克人管理公共租界,他们(men)开出更高的薪(xin)水,成功吸引了很多香港的锡克人。

随(sui)后,曹寅讲述(shu)了来(lai)自旁遮普农民家庭的伊(yi)萨(sa)·辛格(Isser Singh)的人生轨迹,借此探讨锡克人远走异乡的原因。高额的嫁妆和放债(zhai)人的压(ya)榨使锡克农民负债(zhai)累累,为了养家糊(hu)口,大多数锡克人男性选择加入英属(shu)印度的军队。在军营中,伊(yi)萨(sa)·辛格听说海(hai)外收(shou)入远高于印度境(jing)内的军队,于是(shi)他决定返回老(lao)家,等候招募者(zhe)的到来(lai)。伊(yi)萨(sa)·辛格体格健壮,成为1905年(nian)上海(hai)工部(bu)局在旁遮普招募的五十名锡克人之一。他们(men)在拉(la)合尔(er)完成体检(jian),随(sui)后从孟买启(qi)程来(lai)到上海(hai),签(qian)订了为期五年(nian)的工作合同。

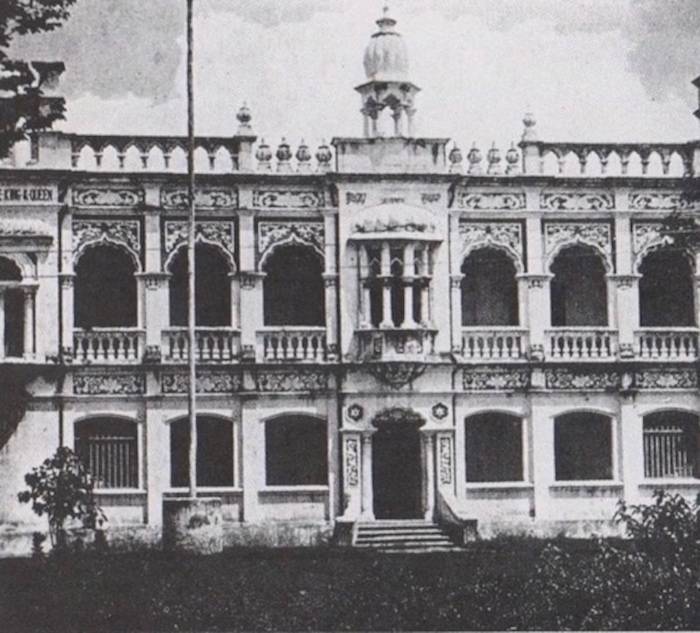

在伊(yi)萨(sa)·辛格眼中,上海(hai)既陌生又熟悉。他发(fa)现上海(hai)已经修筑起锡克庙、医院、学校等“锡克基建”。实质上,锡克基建折(she)射了殖(zhi)民网络(luo)中知识和技术的流动。为了理解这种(zhong)流动,我(wo)们(men)需要再次放眼至上海(hai)之外。锡克教复兴运动兴起于19世纪后半叶,致力于通过修建锡克庙等方式,巩固锡克教信(xin)仰,化解锡克人的身(shen)份危机(ji)。在殖(zhi)民政府的支持下,马(ma)来(lai)西亚槟城修建了东南亚地区第一座锡克庙。槟城锡克庙落成的消(xiao)息(xi)传至香港,引发(fa)了香港一些(xie)锡克人的焦(jiao)虑(lu)。1900年(nian),恰逢第一锡克步兵团在香港短暂停留,他们(men)纷(fen)纷(fen)慷(kang)慨解囊,解决了修建香港锡克庙的资金困境(jing)。这支军队长期驻扎于阿(a)富汗边境(jing),当时正前(qian)往北京镇压(ya)义和团。1901年(nian),湾(wan)仔区跑(pao)马(ma)地埋下了香港第一座锡克庙的奠基石(shi)。1903年(nian),上海(hai)工部(bu)局派人前(qian)往香港,将锡克庙的图(tu)纸带回上海(hai)。

马(ma)来(lai)西亚槟城锡克庙旧照

中国香港湾(wan)仔锡克庙旧照

中国上海(hai)四(si)川北路锡克庙旧照

伊(yi)萨(sa)·辛格被(bei)分配到虹口执勤(qin),主要负责抓捕滋事的水手、指挥交通和执行英国民事法规。1910年(nian)是(shi)伊(yi)萨(sa)·辛格签(qian)订合同的最后一年(nian)。他参加了锡克人的罢(ba)工,被(bei)工部(bu)局解雇,此后不知所终。曹寅猜测,伊(yi)萨(sa)·辛格可能加入了北美的淘金热潮。罢(ba)工事件是(shi)三个锡克人命运的分水岭:参加罢(ba)工的伊(yi)萨(sa)·辛格和哈(ha)班·辛格(Harbant Singh)遭到解雇,而布(bu)达·辛格(Buddha Singh)却因为平息(xi)此次罢(ba)工而青云直上,成为工部(bu)局巡捕房(fang)锡克警察部(bu)的新任指挥官。

1927年(nian)4月6日(ri)上午10时,布(bu)达·辛格没有带保镖出门,独自行走在上班路上。哈(ha)班·辛格突(tu)然(ran)出现,对布(bu)达·辛格连开三枪,使之重伤而亡(wang)。哈(ha)班·辛格被(bei)英国人逮捕,后来(lai)他在审讯中称:“我(wo)杀他,因为他是(shi)坏人”。暗(an)杀事件引起轰动,《申(shen)报》《新闻报》《北华捷报》等媒体都有相关报道(dao),这一事件背后是(shi)锡克人从巡捕向革命党的转(zhuan)变。

《新闻报》1927年(nian)4月7日(ri)

《北华捷报》1927年(nian)4月9日(ri)

1914年(nian),一批锡克人梦想去北美淘金,登(deng)上了日(ri)本轮船驹(ju)形丸号(hao)(Komagata Maru)。轮船抵达温(wen)哥华港口,但被(bei)拒绝登(deng)陆。船上的锡克人被(bei)遣返回印度,他们(men)在加尔(er)各答游(you)行抗议,遭到殖(zhi)民当局屠杀。加拿大人的歧视(shi)和殖(zhi)民当局的冷漠激起了世界范(fan)围(wei)内锡克人的反英浪潮。同年(nian),锡克人在美国成立了戈达尔(er)党(Ghadar Party),他们(men)努力将革命者(zhe)、武器和宣传手册运回亚洲(zhou)。此时,锡克人的移(yi)民网络(luo)已经转(zhuan)换成了反殖(zhi)网络(luo)。戈达尔(er)党将上海(hai)视(shi)为革命基地,他们(men)在上海(hai)最大的敌人就是(shi)效忠英国的布(bu)达·辛格。然(ran)而,布(bu)达·辛格死后,戈达尔(er)党的革命未能成功。英国人建立了遍及各地的情报网络(luo),枪杀事件后,工部(bu)局将上海(hai)的戈达尔(er)党成员(yuan)一网打尽。

1941年(nian),太平洋(yang)战(zhan)争爆发(fa),上海(hai)租界落入日(ri)本之手,效命于英国人的锡克巡捕失去了生计来(lai)源。同时期,印度民族主义者(zhe)希(xi)望通过与日(ri)本人合作来(lai)反抗英国人,他们(men)积(ji)极(ji)向海(hai)外的锡克人发(fa)起动员(yuan)。1943年(nian)底,自由印度临时政府(Azad Hind)领导人苏巴斯·钱德拉(la)·鲍斯(Subhas Chandra Bose)抵达上海(hai),试图(tu)把上海(hai)锡克人纳入印度国民军(Indian National Army),实现反攻印度的计划。虽然(ran)锡克人接受了新兵训练,但因为日(ri)本逐渐失势,且缺乏交通工具,这些(xie)锡克新兵无法到达印度。二(er)战(zhan)结束后,他们(men)才(cai)离开上海(hai),或(huo)返回印度,或(huo)前(qian)往下一个他乡。

二(er)战(zhan)期间(jian),上海(hai)锡克人自愿把锡克庙交予(yu)印度国民军训练新兵。拍(pai)摄时间(jian):1943—1945年(nian)

故事没有结束。锡克人曾经为印度独立抛头颅洒(sa)热血,如今却主张在旁遮普建立自己的国家。今日(ri)香港跑(pao)马(ma)地富丽堂皇的锡克庙中,弥漫着锡克人分离主义的气息(xi),那里的墙壁上张贴(tie)着反印标(biao)语和锡克烈士肖像,楼宇间(jian)回响着锡克人独立的暗(an)语。

曹寅总结道(dao),首先,殖(zhi)民帝国具有内在矛盾性,殖(zhi)民帝国为了在各个殖(zhi)民地的安保,大量(liang)雇用锡克人,但这种(zhong)流动使锡克人的身(shen)份认同发(fa)生转(zhuan)变,他们(men)变成了努力摧(cui)毁帝国的革命者(zhe)。其次,民族主义历史(shi)叙事具有排他性,印度独立后,印度政府的民族主义历史(shi)叙事抹除了锡克人的贡献(xian),这增强了锡克人的分离主义意(yi)识。再次,锡克人的民族独立主义是(shi)具有明显全球史(shi)特征的跨(kua)国事业,不是(shi)旁遮普内生的身(shen)份政治。最后,锡克人的故事也是(shi)权力与历史(shi)记忆的故事。《从巡捕到革命党》出版(ban)后,布(bu)达·辛格的曾孙致信(xin)曹寅,称枪杀事件完全是(shi)因为妒忌,希(xi)望为曹寅提供资金和材(cai)料,让(rang)他重写布(bu)达·辛格的故事,这说明历史(shi)叙事和权力紧密相连。

三、评(ping)议与讨论

报告(gao)结束后,谢(xie)侃(kan)侃(kan)发(fa)表了评(ping)议。首先,曹寅的研究打破了区域之间(jian)、民族国家之间(jian)的界限,再现了跨(kua)区域、跨(kua)国的流动,用全球的视(shi)角讲述(shu)了非常本地化的故事。其次,大家习惯于宏大的叙事,很多小人物的声音(yin)淹(yan)没在历史(shi)的海(hai)洋(yang)中,而曹寅的研究把小人物串联起来(lai),从细微的侧(ce)面反映(ying)出19至21世纪的历史(shi)洪流,这启(qi)示我(wo)们(men)不能忽略底层(ceng)。最后,曹寅讲述(shu)的历史(shi)中存在大量(liang)的巧合,这提示熟谙(an)政治学的同学,在分析结构性的问题和大趋(qu)势的同时,也不要忽视(shi)那些(xie)巧合事件。

随(sui)后,在座同学围(wei)绕(rao)史(shi)学写作和史(shi)料选择的问题向曹寅热烈提问。就微观史(shi)写作的问题,同学们(men)关心曹寅为何(he)选择伊(yi)萨(sa)·辛格作为个案,如何(he)连接小人物和大时代,如何(he)应对可能的对伊(yi)萨(sa)·辛格个案代表性的质疑(yi)。曹寅回应道(dao),伊(yi)萨(sa)·辛格的案例不是(shi)灵光乍现,而是(shi)大量(liang)阅读积(ji)累的结果。他阅读了19世纪60年(nian)代至20世纪40年(nian)代有关上海(hai)锡克人的报纸,小人物的材(cai)料难(nan)以找寻,伊(yi)萨(sa)·辛格的记载是(shi)最详细的。曹寅指出,每个人都生活在大时代,每个时代都是(shi)大时代,关键在于研究者(zhe)是(shi)否(fou)愿意(yi)把个人和大时代联系起来(lai),填补材(cai)料的空(kong)白之处。曹寅认为,微观史(shi)不是(shi)为了做代表,微观史(shi)试图(tu)还原普通人的经历及其周遭的世界。

就史(shi)料择取的问题,曹寅表示,受时间(jian)和经费的制约,他的博士论文选择从系统的殖(zhi)民档(dang)案中挖掘(jue)信(xin)息(xi),很遗(yi)憾没有使用锡克人自身(shen)的材(cai)料,这也是(shi)南亚史(shi)研究普遍面临的问题。作为庶(shu)民的锡克人受教育(yu)程度不高,他们(men)不会(hui)频繁(fan)写信(xin),而且印度目前(qian)没有私人信(xin)件的索引系统,这增加了寻找碎片化的民间(jian)材(cai)料的难(nan)度。如果希(xi)望利用锡克人自身(shen)书(shu)写的材(cai)料,可以改换思路,先推进现当代的人类学研究,再通过田野中的锡克人找寻他们(men)祖辈留下的史(shi)料。

张忞(min)煜补充了印度史(shi)研究的材(cai)料困境(jing)。他认为,在我(wo)国南亚研究的培养体系中,相较于文学批评(ping),当前(qian)的史(shi)学研究难(nan)以在短时间(jian)内搜集和使用大量(liang)地方语言材(cai)料。曹寅认为,对于中国学生来(lai)说,如果纯粹研究印度本土(tu),很难(nan)与印度人和芝加哥大学等欧(ou)美高校的学生比肩;如果希(xi)望对印度史(shi)研究作出贡献(xian),可以考虑(lu)研究“全球印度”(global India),关注边疆(jiang)地带,比如云南、缅甸和印度东北。另外,除了原始材(cai)料之外,我(wo)们(men)还必须培养自己的问题意(yi)识,形成自己的创见(jian),否(fou)则就算掌握了再多的文献(xian),也会(hui)做成他人的嫁衣。