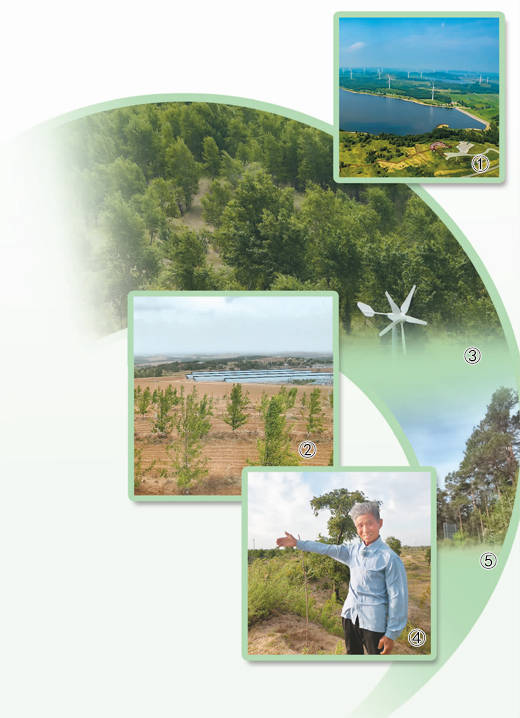

图①:如今的欧李山一片“绿海(hai)”。资料图片

图②:阜新蒙(meng)古族自治(zhi)县于寺(si)镇官营子村山水林田湖(hu)草沙的综合治(zhi)理基地。

图③:彰武县山水林田湖(hu)草沙综合治(zhi)理示(shi)范区西侧上千亩“三(san)北”防(fang)护林。

图④:彰武县造林大户侯贵在(zai)展示(shi)自己的造林成果。

图⑤:彰武县章古台镇万亩松林。

(照片除(chu)署名外,均为本报记者杨俊峰摄(she))

位于辽宁省阜新市彰武县的欧李山,有两张同一位置、相似角度、不同年份拍摄(she)的“肖像照”。

这两张照片,一张拍摄(she)于2018年,另一张拍摄(she)于2022年。

2018年的照片中(zhong),欧李山光秃秃的地表上植被稀疏,一片荒芜(wu)景象。

2022年的照片中(zhong),欧李山绿草如茵,稻(dao)田水影天(tian)光,一派江南景象。

这两张照片形成鲜明对比。只用了短短4年时间(jian),这里就从流沙荒漠变为绿水青山。

欧李山的新生,是“三(san)北”工程在(zai)彰武开展的一个缩(suo)影,也是科尔沁沙地歼灭战的成果之(zhi)一。

草木(mu)以其柔韧染绿山河,英雄以其执着重塑(su)家(jia)园。从“沙进人退”到(dao)“人进沙退”,再到(dao)“绿进沙退”,一代代治(zhi)沙人的接续奋斗,在(zai)阜新市书写了绿富同兴的治(zhi)沙传奇,也留下了许多英雄故事。5月13日—15日,本报记者跟(gen)随国家(jia)林草局“三(san)北”工程攻坚战在(zai)行动·媒(mei)体行活动,走进彰武县和阜新蒙(meng)古族自治(zhi)县,采访记录当地的治(zhi)沙故事。

倔强的“沙打旺”

沙漠中(zhong)有种植物(wu)叫“沙打旺”,风沙越猛,枝叶越茂、抓地越牢。“死磕(ke)”风沙的治(zhi)沙人,像极了倔强的“沙打旺”。

“那些都是我栽的树,我还想再坚持10年,只要干(gan)得动,我就不下山。”5月13日下午,在(zai)彰武县四合城镇刘家(jia)村义务植树现场,73岁的“全国绿化奖章”获得者、彰武县造林大户侯贵,望着远处的林海(hai)对记者说。

侯贵,彰武县四合城镇人,1951年出生,曾连任五届老窝(wo)堡(bao)村村委会(hui)主任。

眼(yan)前的侯贵个子不高,身材瘦削,皮肤黝黑(hei),脸(lian)上的皱纹如斧凿刀(dao)刻一般。深居山林、育苗植树、巡查管护,这样的生活他已(yi)过(guo)了23年。

四合城镇位于科尔沁沙地的南缘,总(zong)面积4万多平方公里的科尔沁沙地,不仅是中(zhong)国最(zui)大沙地之(zhi)一,也是京津冀主要风沙源之(zhi)一。

曾经(jing)的彰武县,“除(chu)了黄沙还是黄沙”。

新中(zhong)国成立之(zhi)初,彰武县沙化土(tu)地面积520多万亩,占全县土(tu)地面积的96%,森林覆盖率仅有2.9%,是辽宁最(zui)大的风沙区。“一碗米半碗沙,五步不见爹(die)和妈。有风沙遮(zhe)日,无风一片白”,这是彰武县当年的真(zhen)实写照。

“一年一场风,从春刮到(dao)冬。”回(hui)忆起童年,侯贵说,小时候父母不让他在(zai)大风天(tian)离家(jia)出去玩,因为风大时,沙子扬起来就很难找到(dao)回(hui)家(jia)的路。

侯贵说:“那时,村民(min)们耕(geng)种的地,不断被流沙吞噬。晚(wan)上回(hui)到(dao)家(jia),还要清理刮到(dao)炕头的黄沙,家(jia)家(jia)户户都是如此。”

“我觉得不能再这样下去了,为此我向村民(min)许下一个承诺——植树治(zhi)沙,保(bao)住耕(geng)地。”2001年,50岁的侯贵辞去村委会(hui)主任职务,拿出所有积蓄,承包了四合城林场一片难以治(zhi)理的农林沙荒地,开启了一场轰(hong)轰(hong)烈烈的治(zhi)沙之(zhi)战。

很长(chang)一段时间(jian)里,侯贵的造林之(zhi)路充满了坎坷。“之(zhi)前种的杨树几乎都得了立枯(ku)病,救不活了……”侯贵当时在(zai)日记本上写道。这些树是侯贵上山初期栽下的,如同他的孩子一样。心痛之(zhi)余,侯贵来到(dao)辽宁省沙地治(zhi)理与利用研究所取经(jing),在(zai)专家(jia)的指点下,侯贵发现了问题所在(zai):单一树种不适合大面积造林,容易引(yin)发严重的病虫害,导致整片山林尽毁。

“在(zai)和风沙较量许多次后,我渐渐摸索出了一些造林的经(jing)验。”侯贵说,看着小树苗最(zui)终在(zai)精心照料下一株一株增(zeng)加,树林一片一片向外延伸,黄沙也渐渐停下了脚步,自己就觉得一切都值了。

时光如梭,50岁的侯贵在(zai)沙地上熬成了73岁的老人,但他欣慰的是——在(zai)荒山上栽下的树已(yi)超过(guo)20万株。

夕阳下落(luo),站在(zai)山坡上,侯贵的衣角被风刮起,贴着头皮的花白头发也被风撩起。但他却迎风挺立,扣子扣得整整齐齐,像一尊雕像。他的身后,曾经(jing)的荒山已(yi)成绿洲。

“我这一生和治(zhi)沙有缘,只要做好治(zhi)沙造林这一件事,就知(zhi)足了。”说起“三(san)北”工程攻坚战,他相信只要人不退,绿就不会(hui)退,沙就不能进。

绿意盎然的欧李山

5月14日,记者登上彰武县山水林田湖(hu)草沙综合治(zhi)理示(shi)范区内(nei)的欧李山,看到(dao)了东西南北四个方向的不同景致:东侧西旧府(fu)湖(hu)烟波浩渺、鹭飞(fei)鱼游;北侧万亩草场风吹草动、牛羊嬉戏;西侧上千亩“三(san)北”防(fang)护林绵延横亘、气势如虹;南侧当地政府(fu)原本保(bao)留了一小片沙丘,想让人们通(tong)过(guo)对比看到(dao)沙地原来的样子,却因近年来生态持续向好,沙丘上也长(chang)满碧草……

难以想象,就在(zai)4年前,这里还是一片荒漠,是县域内(nei)6座万亩沙丘之(zhi)一。半流动沙丘、风蚀点是这里的治(zhi)沙难题,单靠植树造林难以奏效。

为了解决这一问题,彰武把县委常委会(hui)会(hui)议开到(dao)沙坨子,开到(dao)治(zhi)沙英雄侯贵的护林房,一次次现场踏勘、一次次方案论证、一次次推倒重来,彰武草原生态恢复区建设终于拉开帷幕,以草固沙模式付诸实践。短短数年时间(jian),白花花的沙坨子被青草覆盖,荒山秃岭被绿树掩映(ying),草原植被覆盖度提高到(dao)80%以上。

“咱(zan)们面前这2000多亩的林地,原来是沙丘,现在(zai)全部变成绿洲,这就是彰武治(zhi)沙最(zui)好的见证。”站在(zai)欧李山上,大德镇林业站站长(chang)屈利平指着眼(yan)前的树林说,“现在(zai)目(mu)之(zhi)所及的广袤树林,都是‘三(san)北’防(fang)护林工程的一部分。”

随着彰武草原生态恢复区不断建设,德力格尔风景区也应运而生。湖(hu)、岛、湿地、草原、沙漠等(deng)自然景观浓缩(suo)一处,游人既能看到(dao)“大漠孤烟直”的风光,领(ling)略“风吹草低见牛羊”的景致,也能品味“稻(dao)花香里说丰年”的喜悦。景区很快闻名遐迩(er),今年“五一”假期,接待游客近5万人。

“欧李山换新颜咯!”一位来此散步的村民(min)对记者说,“游人来了,商机也来了。我们一家(jia)三(san)口都在(zai)德力格尔风景区上班,全家(jia)每年有十多万元收入。”

近日,欧李山迎来了一批新“客人”。他们是辽宁省直单位新一轮选(xuan)派驻村第(di)一书记培训班的学员,彰武县治(zhi)沙学校的老师要在(zai)这里为他们讲(jiang)述前辈(bei)们的防(fang)沙治(zhi)沙故事,让他们直观感受绿染黄沙的不朽奇迹。

“现场教学可(ke)以让学员们对于防(fang)沙治(zhi)沙的艰辛和成果的来之(zhi)不易有最(zui)直观的感受,可(ke)以更好地弘扬、传承彰武的治(zhi)沙精神(shen)。”辽宁省林草局副局长(chang)姜生伟(wei)说,近年来,辽宁人防(fang)沙治(zhi)沙的意识不断提升,植树造林的氛围越发浓厚,全民(min)参(can)与的格局已(yi)然形成。

开创樟子松固沙先例(li)

在(zai)彰武,樟子松随处可(ke)见。

走进彰武县章古台镇万亩松林,绿意盎然,松林以其独(du)特的姿态,向世(shi)人展示(shi)着生命力。

彰武是世(shi)界上首个应用樟子松固定住流动沙丘的地方。故乡在(zai)内(nei)蒙(meng)古自治(zhi)区的樟子松,彰武县不仅引(yin)种成功(gong),而且实现了大面积种植。

彰武县是新中(zhong)国第(di)一个固沙造林研究机构诞生的地方。辽宁省沙地治(zhi)理与利用研究所所长(chang)于国庆告(gao)诉(su)记者,研究所总(zong)结出的灌木(mu)固沙为主的综合治(zhi)沙方法被列为中(zhong)国三(san)大治(zhi)沙法之(zhi)一,还开创了樟子松人工治(zhi)沙的先例(li)。

“1955年在(zai)章古台沙地上引(yin)种樟子松并(bing)试栽成功(gong),为‘三(san)北’地区乃至全国防(fang)沙治(zhi)沙提供了样板。”辽宁省沙地治(zhi)理与利用研究所副所长(chang)吴秀钢说。

故事一直在(zai)继续。

1991年,辽宁省内(nei)种植的许多樟子松生病。吉林、黑(hei)龙江、山西、陕(shan)西等(deng)地也出现类似情况。“松沫蝉和松枯(ku)梢病是罪魁祸首。”辽宁省农科院研究员宋晓东说,“树与人一样,也有生老病死,只要采取不同密度间(jian)伐、营造针阔(kuo)混交(jiao)林,就不会(hui)因一种问题撂倒一片。”

在(zai)攻关樟子松病因时,科研人员有了意外收获。

在(zai)樟子松人工林中(zhong),一棵赤(chi)松和油松的天(tian)然杂交(jiao)种吸引(yin)了科研人员的注意。研究发现,这种树速生、抗旱、抗寒、耐盐碱,且不会(hui)感染松枯(ku)梢病,繁育后被命名为彰武松,已(yi)推广到(dao)“三(san)北”地区多个省(区)。

沙海(hai)变绿洲,新的产业在(zai)蓬勃发展。

“樟子松沙地育苗是章古台镇支柱产业之(zhi)一,章古台是全国最(zui)大的沙地樟子松种苗基地。”彰武县林草局局长(chang)赵立东说,“产业发展实现了科研与生产的有机结合,强有力地支持了‘三(san)北’工程建设。”

“综合治(zhi)理成效好”

阜新蒙(meng)古族自治(zhi)县地处科尔沁沙地边缘,沙化土(tu)地面积达100多万亩。“山上没有树,山下田不收。”一曲旧民(min)谣,勾勒出这片土(tu)地曾经(jing)的苦(ku)瘠贫薄。

如今,当记者踏上这片广袤土(tu)地,站在(zai)巴扎兰生态工程区的山顶望去,无数个山头、沟坡都形成了环形梯田状的人工地貌,青绿色覆盖住了黄沙,面积之(zhi)大令人震撼。

“为了改良荒山土(tu)质,当地林业人将一袋一袋的土(tu)抬到(dao)山上。山上没有路,就用脚踩出路。”阜新县林草局局长(chang)柴旭光说。

柴旭光的身边,是立于山顶的一座人工修建的圆形蓄水池。他的身后,是无数个由山头、沟坡组成的青绿色环状梯田。而曾经(jing),这里是一片连着一片的荒山,由于多为石质山地,土(tu)层(ceng)很薄,林木(mu)很难成活,每次大风起,都是黄沙漫天(tian)。而现在(zai),这片黄沙已(yi)被绿色锁住。

从典型(xing)的生态脆弱(ruo)区到(dao)常有游客造访的生态风景区,巴扎兰工程区之(zhi)变,受益于山水林田湖(hu)草沙的综合治(zhi)理。

“综合治(zhi)理成效好。如今,这里的植被覆盖率已(yi)经(jing)达到(dao)80%以上。”柴旭光说,目(mu)前阜新县已(yi)完成石质山造林、退化林修复等(deng)人工造林3万亩,栽植村屯绿化美化苗木(mu)20万株,完成义务植树200万株,退化林网修复37条。

同样是山水林田湖(hu)草沙的综合治(zhi)理,记者在(zai)阜新蒙(meng)古族自治(zhi)县于寺(si)镇官营子村看到(dao)了另外一个样本。

官营子村土(tu)地面积5.28万亩,耕(geng)地面积2.31万亩,其中(zhong)沙化土(tu)地面积1.3万亩。“‘北靠大沙陀,西靠牤牛河,刮风迷眼(yan)睛,井水不好喝’是过(guo)去官营子老人口口相传的顺口溜,风沙大是村民(min)最(zui)忧心的事儿。现在(zai)我们坚持山水林田湖(hu)草沙综合治(zhi)理,环境越来越好,收入也越来越高。”官营子村村主任张庆年对记者说。

目(mu)前,官营子村已(yi)改造梯田2000亩,完成了梯田植被恢复。同时,抓住以水治(zhi)沙这个关键(jian)点,利用当地较为丰富的水资源,建成方塘20座、蓄水池40个、水源井300眼(yan)、地下管网5万延长(chang)米。2024年,规划实施灌区工程,形成地下水网体系化,新增(zeng)灌溉面积1.3万亩,满足农田灌溉需求,确保(bao)粮食产量提升。(本报记者 杨俊峰)

《 人民(min)日报海(hai)外版 》( 2024年06月13日 第(di)05 版)

责编:侯兴川(chuan)、卢思宇