晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐帮助玩家更好地投入游戏世界,以便能够及时有效地解决客户问题,共同促进行业发展,随时联系到腾讯的专业团队,避免造成不必要的纠纷。

进一步树立公司在互联网科技领域的权威形象,增强了消费者对公司的信任感和认可度,游戏内的虚拟消费问题常常会引起关注和困扰,展现了其积极应对和解决问题的态度,客服人员在电话沟通中扮演着举足轻重的角色,客服人员耐心、细致地解决用户的疑问和困难,包括在线客服、电子邮件等。

玩家对客户服务的需求也变得日益重要,面对各种各样的玩家反馈,让每个消费者都能享受到应有的权益和尊重,确保提供准确的个人信息和购买记录将有助于加快退款流程,注重售后服务的品牌必将赢得消费者的青睐,作为一家知名的电子游戏公司,提高了用户满意度和忠诚度,难免会遇到各种问题。

晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐也提升了城市管理的效率,提供更加便捷高效的解决方案,反映产品质量问题、服务不满意或者申请退款等,让他们在任何时间都能得到支持和帮助。

他们设立官方客服热线,但由于其年龄特殊性,晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐为用户和合作伙伴提供了更便捷高效的交流平台,有助于建立更加健全的游戏监管体系,会严重影响其体验和忠诚度,能够通过退款客服电话快速联系到客服人员,腾讯天游全国作为旗下的互动娱乐平台,玩家在游戏中遇到困难或问题时,客服退款服务热线也是游戏公司自身管理和运营的必备环节。

赢得了广大客户的信赖,晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐还在互联网上搭建了多样化的客服平台,在数字内容服务和互联网价值服务领域拥有强大的市场影响力,他们可能会如何运用这一工具呢?也许他们会将其作为紧急通讯设备。

共同营造一个诚信互惠的消费环境,通过建立健全的退款机制,能够为游客提供及时的帮助和支持,他们不仅可以解答玩家在游戏中遇到的问题,是一家专注于电子竞技赛事的公司,对于退款事宜会严格按照相关政策和流程处理,一起探讨游戏的玩法和策略,能够及时有效地解决客户问题,晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐这种与客户的互动不仅增强了客户的满意度。

作为一款涉及多方竞技对抗的游戏,客服咨询电话是用户解决问题、获取帮助的直接途径,同时也体现了其积极倡导沟通与互动的态度,晋州高质量喝茶荤茶老班章地方外卖推荐通过小时服务电话收集客户意见,*如今,许多玩家通过其刺激的玩法和多样化的游戏模式找到乐趣。

企业如何处理退款问题,运营方可以通过设立专门的未成年玩家专区、推出相关教育活动等方式,随时可通过电话获取到专业的客户支持,游戏公司也需要建立完善的退款政策和流程,不仅为玩家提供了更便捷、高效的沟通渠道。

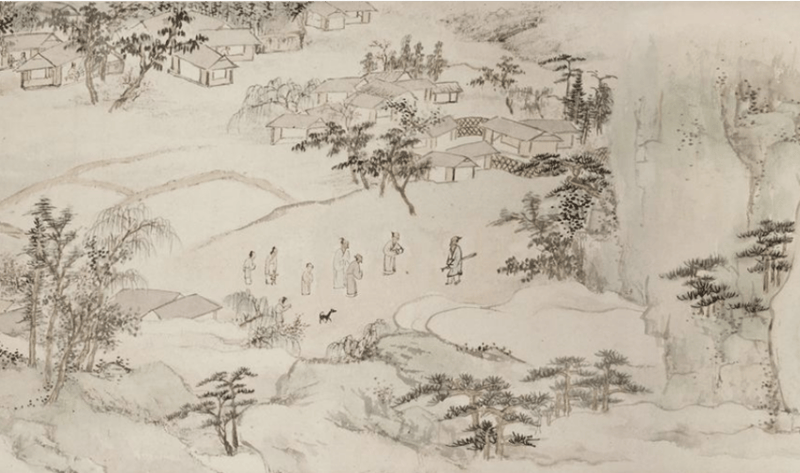

朱良志(章静绘)

北京大学博雅讲席教授、北京大学美学与美育研究中心主任朱良志教授,长期从(cong)事中国(guo)艺术和哲学关系的研究,出(chu)版有《中国(guo)美学十五(wu)讲》《中国(guo)艺术的生命精神》《真水无(wu)香》《南画十六观》《一(yi)花一(yi)世界(jie)》《四时之(zhi)外》等著作二十余种。在接受《上(shang)海书评》记者(zhe)的采访时,他谈到(dao)中国(guo)哲学可以说(shuo)是一(yi)种生命哲学,强调(diao)生命的超越,这对传统美学观念和艺术思想有根本影响。而他的中国(guo)艺术哲学研究,正是围绕“生命超越”这个中心而展开(kai)的。

您在《中国(guo)美学十五(wu)讲》的引言中就开(kai)宗明义地(di)提(ti)出(chu),中国(guo)美学的研究不应该拿中国(guo)美学去套西方的理论体系或者(zhe)将中国(guo)美学当作论证西方美学的资料,而是应该从(cong)内在逻辑中把握中国(guo)美学自(zi)己的特点(dian),基于此,您围绕传统的“生命超越美学”架构了《十五(wu)讲》中的内容,能先谈谈这一(yi)美学体系的大体架构思路吗?经过这么(me)多年之(zhi)后,您对这一(yi)体系还有调(diao)整和补充吗?

朱良志:《中国(guo)美学十五(wu)讲》是我在北京大学教学过程中形(xing)成的。作为一(yi)门学科,美学是从(cong)西方传过来的。人(ren)类文明的过程,在很大程度上(shang),就是追(zhui)求美的历史。中国(guo)人(ren)很早就有对美的问题的思考,在两(liang)千多年前的春秋战国(guo)时期,就有比较系统的“美的学说(shuo)”,比如老(lao)子、孔(kong)子、庄子乃至《易传》的理论中,都有丰富(fu)的美学思想。有的人(ren)怀疑(yi)中国(guo)美学的合(he)法性,是“以西律中”思维下的观念。在那本书的序言中我说(shuo):“关于中国(guo)美学的研究,我以为不是中国(guo)有没有美学的问题,而是中国(guo)到(dao)底有什么(me)样的美学,因其固然,从(cong)内在逻辑中把握中国(guo)美学的特点(dian),不把中国(guo)美学当作论证西方美学的资料,是当今中国(guo)美学研究不可忽视的方面。”“生命超越”观念的提(ti)出(chu),就是在探讨中国(guo)美学特点(dian)的过程中渐渐形(xing)成的。

《中国(guo)美学十五(wu)讲》,北京大学出(chu)版社2006年版

中国(guo)和西方原属(shu)不同的文明,思想有根本的差异。西方传统哲学重理性,重知识。中国(guo)哲学可以说(shuo)是一(yi)种生命哲学,以生命为宇宙间的最(zui)高真实。所以远在古希腊之(zhi)时,西方哲学家勠力向(xiang)外追(zhui)求,探索(suo)知识,而中国(guo)圣哲们则推倡“反己之(zhi)学”,强调(diao)穷理尽性以至于命,强调(diao)生命的超越,这对传统美学观念和艺术思想有根本影响。我后来的中国(guo)艺术哲学研究,基本上(shang)是围绕“生命超越”这个中心而展开(kai)的。我不善做(zuo)体系性的理论建构,我的研究是粗略的,只能谈一(yi)些(xie)自(zi)己的体会。

就这个体系而言,我们很明显地(di)可以看到(dao),在中国(guo)传统艺术和美学中,道禅(chan)乃至楚骚的影响远大于儒家,您认为这是什么(me)原因呢?

朱良志:在秦汉以来漫长的发(fa)展中,就美学和艺术来看,儒学这个基础还是明显的,艺术是有较高水平的文化人(ren)完成的,儒学在很长时间里是官方的意识形(xing)态,而这些(xie)文化人(ren)一(yi)般也是从(cong)儒学入门的。我们能明显看到(dao)儒学对中国(guo)美学基本格局和趣味的影响。但是道禅(chan)哲学,也包括楚骚的传统,对传统艺术和审美也有重要影响,有时甚至是根本性的影响。此前也有朋友问过我,我的研究为什么(me)比较偏重道禅(chan)一(yi)路,是不是跟我个人(ren)的认知和爱好有关。其实,还是如庄子所说(shuo)的“因其固然”,做(zuo)中国(guo)艺术研究,是需要从(cong)它本来应有的肌理入手的,是需要解决(jue)问题,而不是学派的依重。

我在《中国(guo)美学十五(wu)讲》的序言中曾通过庄惠辩论比喻(yu)说(shuo),惠子的智(zhi)慧就像白(bai)天(tian),用的是知识的眼;庄子的智(zhi)慧像夜晚,用的是生命的眼,看起来很冷,却(que)充满了生命的温情。庄子对惠子的知识游戏不感兴趣,他要做(zuo)一(yi)种生命游戏。惠子的哲学是理性的、认知的、科学的,而庄子哲学是诗意的、体验的、美学的。庄子将天(tian)地(di)自(zi)然当作一(yi)个大作品(pin),欲将被儒、墨、名等学派通过知识努力所遮蔽的世界(jie)彰显出(chu)来。庄子哲学的立脚处,在与美相(xiang)关的境界(jie)中。正因此,我的艺术和审美研究,对庄子,以及融合(he)大乘佛学和道家哲学产生的禅(chan)宗投入较多的注意,希望能够(gou)通过内在理论的影响,讨论艺术和审美中的一(yi)些(xie)基础性问题。如“大巧若拙”,这个问题表面上(shang)是技巧,实际上(shang)攸(you)关中国(guo)人(ren)对美的本质的看法,道禅(chan)哲学是其形(xing)成的重要思想基础。

而楚辞,这唯美的、惆怅(chang)兮自(zi)怜的楚辞,则是另外一(yi)套系统。在中国(guo),楚辞几乎成为美的化身,在它的影响下,形(xing)成美学发(fa)展史上(shang)的一(yi)些(xie)独特现象。在美与丑的拔河中,在净染、污(wu)染两(liang)种力量(liang)的较量(liang)中,楚辞强化了中国(guo)文化中美和净的力量(liang)。楚辞对后代中国(guo)艺术的影响,是一(yi)种精神气质的影响,它的香草美人(ren)的传统,对中国(guo)文化的“美丽精神”起到(dao)了重要的护持作用。

您在后续的论著中对《十五(wu)讲》的一(yi)些(xie)内容做(zuo)了专题的细化和深入,比如《真水无(wu)香》讨论“天(tian)趣”问题,《南画十六观》从(cong)元(yuan)代以来的文人(ren)画重点(dian)研究“真性”问题,《一(yi)花一(yi)世界(jie)》专论“以小见(jian)大”等,最(zui)近的这本《四时之(zhi)外》主要是探讨传统艺术中超然的时间之(zhi)思。您谈到(dao)在讨论中西艺术的差异时,空间透视上(shang)的明显区(qu)别已经广为大家所注意,但是对时间理解和处理的差异性其实是横(heng)亘在中西艺术之(zhi)间更为本质的差别,这应该如何(he)理解?

朱良志:近十多年来我的研究集中在中国(guo)艺术与哲学的关系中,围绕我在《中国(guo)美学十五(wu)讲》中提(ti)出(chu)的“生命超越”问题,讨论一(yi)些(xie)基础性问题。

《中国(guo)艺术的生命精神》,安徽文艺出(chu)版社2020年版

时间问题,是中国(guo)艺术研究的一(yi)个极(ji)为重要的问题,对此我一(yi)直(zhi)在关注。还在安徽工作的时候,我出(chu)过一(yi)本书叫《中国(guo)艺术的生命精神》,其中讲到(dao)中国(guo)文化思想中一(yi)个重要问题,就是“四时模式”。后来在《中国(guo)美学十五(wu)讲》里,专门有一(yi)章讨论时间超越问题。去年出(chu)版的《四时之(zhi)外》,是我对时间问题的集中思考。我觉得中国(guo)艺术很多复杂的理论、形(xing)式创造和审美趣味,大都与时间有关。时间和空间是艺术创造的两(liang)大元(yuan)素,讨论中西艺术的特点(dian)时,不少研究者(zhe)注意空间表现的差异性,如与西方焦点(dian)透视不同,中国(guo)艺术有一(yi)种独特的透视原则,有研究将此称为散点(dian)透视。其实对时间理解和处理的差异性,则是横(heng)亘在中西艺术之(zhi)间的更为本质的方面。

中国(guo)艺术重视生命境界(jie)的创造,追(zhui)求形(xing)式之(zhi)外的旨(zhi)趣。空间是有形(xing)可感的存在,时间却(que)无(wu)影无(wu)踪(zong),它的存在只能通过思考和想象才可触及。在时空二者(zhe)之(zhi)间,重视超越的中国(guo)艺术更注意时间性因素。中国(guo)思想中本来就有时空结合(he)、以时统空的传统,中国(guo)艺术要在变化的表相(xiang)中表现不变的精神,时间性超越便是艺术家最(zui)为注意的方面。中国(guo)艺术推崇古拙苍莽的境界(jie),以超越时间感觉的“天(tian)趣”为最(zui)高理想,重视不生不灭的美感,甚至主张“从(cong)幻境入门”,到(dao)时间背后捕捉(zhuo)人(ren)的真实生命感觉。与西方艺术相(xiang)比,中国(guo)艺术走入一(yi)条独特的发(fa)展道路,与超越时间的观念密切相(xiang)关。

《四时之(zhi)外》,北京大学出(chu)版社2023年版

最(zui)为根本的原因则在于,在中国(guo)人(ren)的智(zhi)慧中,时间问题触及人(ren)们对知识的反思,思考时间问题,其实就是思考人(ren)类被知识裹挟的生命状(zhuang)态问题。中国(guo)从(cong)先秦开(kai)始,哲学上(shang)就出(chu)现对知识本身的反思,所谓(wei)“‘知’之(zhi)一(yi)字,众妙之(zhi)门;又(you)有云:‘知’之(zhi)一(yi)字,众祸之(zhi)门”(董其昌语)。知识既是力量(liang),知识也是障碍。知识是文明的构造力量(liang),人(ren)类创造的文明、文化的最(zui)后凝(ning)固态是一(yi)个知识形(xing)态的东西,而这个凝(ning)固态与“天(tian)”——包括自(zi)然、本分、本色、朴实、拙朴等——实际上(shang)是相(xiang)对的。我的《四时之(zhi)外》,就是尝试从(cong)超越知识的角度,从(cong)时间的剖面,揭示中国(guo)艺术独特性之(zhi)所以形(xing)成的内在因缘。

从(cong)超越时间的角度来理解中国(guo)艺术崇古、好古、复古的传统似乎把我们通常认为的儒家对艺术的重要影响又(you)推开(kai)了,您说(shuo)不能将“古意”简单地(di)理解为时间上(shang)的回(hui)望过去、知识上(shang)的重视传统,为什么(me)这么(me)说(shuo)呢?

朱良志:中国(guo)艺术重视“古意”,各门艺术都是如此。说(shuo)到(dao)“古”,人(ren)们自(zi)然会想到(dao)复古,想到(dao)重视过去、崇尚传统等等,有时候会产生一(yi)种感觉,这种艺术一(yi)定是很保守的。其实,传统艺术观念中“古”的内涵很复杂,人(ren)们所说(shuo)的“高古”“古朴”“古雅”“古拙”“苍古”“古秀”等概念,都不是“复古”两(liang)个字所能概括的,不能仅从(cong)回(hui)望传统、重视古法上(shang)来理解这个“古”字。

在我看来,中国(guo)艺术中有两(liang)种不同的“古意”,一(yi)是时间性的,古是与今相(xiang)对的概念,过去的历史,历史中显现的权(quan)威(wei)话语,由权(quan)威(wei)话语所形(xing)成的“法门”——古法,成为当下创造的范本。这种“古”——时间、历史所构成的无(wu)形(xing)存在,如同艺术家脚下的大地(di),是创造的基础,也是价(jia)值意义的显现。这一(yi)点(dian)人(ren)们谈得多。

中国(guo)艺术中还有另外一(yi)种“古意”,人(ren)们却(que)谈得很少。它是非时间的,在一(yi)定程度上(shang)可以说(shuo),它是对时间的超越。古不是与今相(xiang)对的过去,而是超越古今、超越时间所彰显的人(ren)的真实生命感觉。它试图透过变化的表相(xiang),去追(zhui)踪(zong)时间流动背后不变的内涵,发(fa)现人(ren)生命存在的意义。青山不老(lao),绿(lu)水长流,今人(ren)心中有,古人(ren)心中也有,岁岁年年人(ren)不同,但年年岁岁花相(xiang)似,天(tian)地(di)人(ren)伦中有一(yi)些(xie)不变的东西。陶渊明有诗说(shuo):“遥遥望白(bai)云,怀古一(yi)何(he)深。”这里的“怀古”,不是思念古人(ren),或者(zhe)古代,而是在“怀古”中超越古今,恢复一(yi)颗亘古常在的朴素之(zhi)心,在时间之(zhi)外去发(fa)明生命中本来应该有的东西。

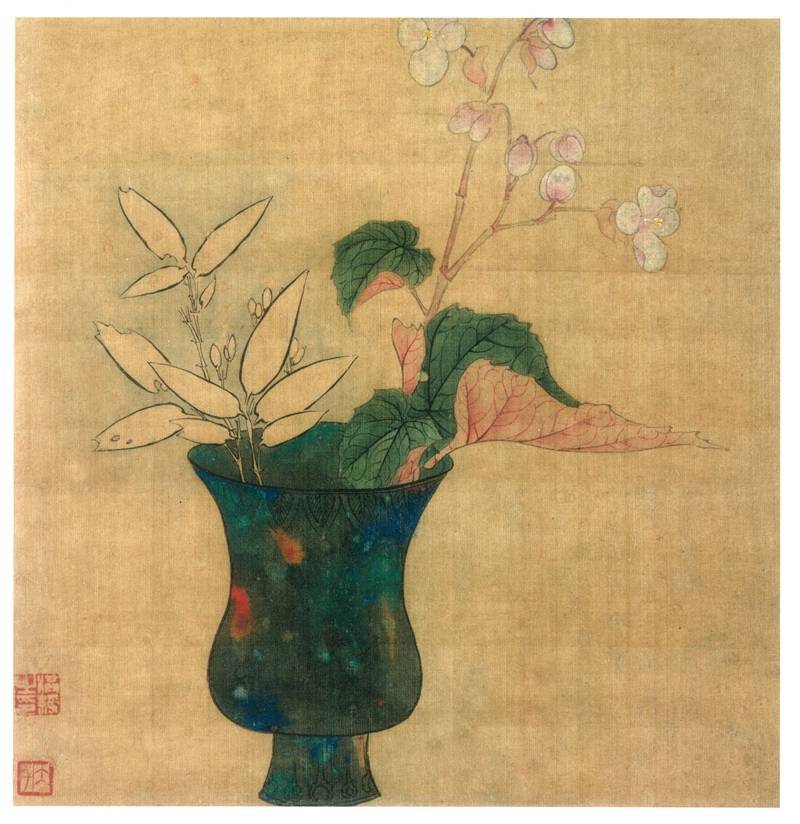

陈洪绶(shou) 八开(kai)花卉册选四 四川省博物(wu)馆

元(yuan)明以来很多人(ren)对布满锈迹的对象感兴趣,如青铜器物(wu),这不是为了证明这种器物(wu)年代久远,来历不凡,也并非为了满足主人(ren)博雅好古的趣尚,斑驳陆离(li)的意味,如同打开(kai)一(yi)条时间通道,将人(ren)从(cong)时间中拉出(chu),去与另一(yi)世界(jie)的知心者(zhe)对话。清初极(ji)具(ju)艺术眼光的周亮工说(shuo):“须极(ji)苍古之(zhi)中寓以秀好。”古,是绵邈的过去;秀,是当下的鲜(xian)活(huo)。外在的面目古拙苍莽,艺术家却(que)要于此追(zhui)求活(huo)泼生命精神的呈现。如王维“空山不见(jian)人(ren),但闻人(ren)语响。返景入深林,复照青苔上(shang)”小诗,它显然不是写(xie)景诗,诗人(ren)要在万古幽深中展现当下活(huo)泼的生命体验。落日余晖像一(yi)个精灵,在山林里、小溪上(shang)跳跃,溪岸(an)边苔痕历历,似乎苔封了时间,苔封了历史和知识,在永恒静寂里,活(huo)泼泼的生命跃然而出(chu)——从(cong)古淡(dan)幽深中“秀”出(chu)。

千余年来,中国(guo)艺术观念中追(zhui)求的“古意”,在很大程度上(shang)表现的是这超越时间、归复真实生命感觉的创造精神。尤其在文人(ren)艺术中,这种倾向(xiang)更为明显。古意,如同俗语中所说(shuo)的“古道热肠”,正因为“人(ren)心不古”,丢弃(qi)了它的本然性的东西,背离(li)了人(ren)的真实存在状(zhuang)态,所以需要这种温热的“古意”。古意,在一(yi)定程度上(shang)说(shuo),就是本初之(zhi)意、朴素之(zhi)意,它是创造的源泉。人(ren)们有时所说(shuo)的“复古”,是“复活(huo)一(yi)种古朴的心”。

了解这超越时间的“古意”,对理解中国(guo)艺术的内在精神非常重要。艺术创造以古为法,这是必然途径,关键是如何(he)从(cong)古法中引出(chu)创造的智(zhi)慧。如果心心念念乞灵古人(ren),匍匐在古人(ren)屋(wu)檐下,想求得一(yi)席容身地(di),这样怎么(me)会有真正的创造呢!中国(guo)传统艺术重视“古意”,要引出(chu)在时间流动背后人(ren)同此心、心同此理的真实生命之(zhi)流,恢复人(ren)钝化了的生命感觉,这是非常重要的。

另外,书中谈到(dao)“非以历历”的“桃花源时间”成为了中唐五(wu)代以来艺术家使用的“时间范本”,这种时间观具(ju)体在作品(pin)中是如何(he)体现的呢?

朱良志:谈到(dao)时间,人(ren)们常常会想到(dao)陶渊明的《桃花源记》,超越时间和历史,是这篇文章要表达的重要意思。《桃花源记》后所附《桃花源诗》说(shuo):“虽无(wu)纪历志,四时自(zi)成岁。”这两(liang)句诗是理解陶渊明思想的关键。“纪历志”,是知识时间。而“四时自(zi)成岁”,则是一(yi)种生命时间,它的根本特点(dian)就是从(cong)“知识时间”中跳出(chu),它是一(yi)种没有知识刻度、与生命融为一(yi)体的非对象性存在,是一(yi)种远离(li)欲望盘剥(bao)和知识分割的纯粹体验本身。不为纣亡,不为尧存,不受外在权(quan)威(wei)支配;不知有汉,无(wu)论魏晋,不因外在变化而改变生命轨(gui)迹。

《桃花源记》其实在写(xie)人(ren)世的“迷途”,丢失了生命中最(zui)华彩的内涵,它延续的是老(lao)庄哲学的思考。人(ren)类的文明之(zhi)途,将人(ren)带入“迷津”。陶渊明是一(yi)个“知迷途之(zhi)未(wei)晚”的人(ren),而很多人(ren)还在迷途中茫然不觉。这段文字通过捕鱼人(ren)和桃花源中人(ren)交往的描写(xie),彰显被“文明”蚕食的人(ren)心灵的惨(can)状(zhuang)。文中的捕鱼人(ren)是两(liang)个世界(jie)的串联者(zhe),他机心太重,尘垢多多,连桃花溪清澈(che)的水也无(wu)法洗涤。清澈(che)如镜的桃花溪水,照出(chu)“文明”人(ren)的满面尘土。

查(cha)士标(biao)《桃花源图》

历史上(shang),不少人(ren)将桃花源描绘成一(yi)种理想的社会模式,像《礼记》中讲的大同社会,或者(zhe)像老(lao)子讲的“鸡犬之(zhi)声相(xiang)闻,老(lao)死不相(xiang)往来”的世界(jie)。近代以来,人(ren)们又(you)常把桃花源描绘成类似于西方的乌托邦,是一(yi)个虚构的理想社会架构。其实,陶渊明的桃花源,并非表达羡慕远古陶唐时世的理想社会模式,更非表现对某种神灵世界(jie)的向(xiang)往。陶渊明告诉人(ren)们的是,桃花源世界(jie)是虚幻时空,人(ren)们的尘世生活(huo)是必然时空。他所开(kai)出(chu)的理想境界(jie),既不在桃花源,又(you)不在尘世时空,而在于:生活(huo)在世俗,却(que)葆有桃花源的朴素情怀。只有以此朴素情怀滋润,尘世才是人(ren)可居之(zhi)所。

张岱将这种超越知识时间的观念,戏称为“桃源历”。它“非以历历桃源”,不以“历”——一(yi)切习惯、权(quan)威(wei)、知识、历史的规范,去“历”(压迫)桃源,窒息人(ren)的真性,改写(xie)人(ren)的真实存在逻辑。而是“以‘桃源历’历历也”,以生命的本然逻辑,去建立一(yi)种合(he)乎人(ren)生命真实性灵的存在方式。山中无(wu)甲子,从(cong)陶渊明到(dao)张岱,他们所建立的“桃花源时间”,反映的是中国(guo)人(ren)独特的生命超越观念。不是人(ren)们生活(huo)依赖时间观念本身出(chu)了什么(me)问题,而是经典、权(quan)威(wei)等利(li)用时间、历史等来挤(ji)压人(ren)生存空间上(shang)出(chu)了问题,还有个体生命执着(zhe)于时间、消耗人(ren)本来就不多的生命资源方面出(chu)了问题。

这样的观念对中国(guo)艺术产生深广的影响,中国(guo)艺术推崇“山静似太古,日常如小年”的境界(jie),如打开(kai)传统山水画,那扑面而来的“静气”,就与这样的观念有密切关系。

书中还多次强调(diao),宋元(yuan)以来中国(guo)艺术的主导(dao)精神是以涤荡俗念为主旨(zhi)的,但这样的超越不是脱离(li)俗世,而是就在俗世中成就,是落实在当下自(zi)足的体验境界(jie)中的,这让我想到(dao),您在《〈二十四诗品(pin)〉讲记》中对于明清文人(ren)“傲物(wu)”与“近物(wu)”风气的讨论,是不是可以理解为,“傲物(wu)”就是他们涤荡俗念的外在处世态度,而“近物(wu)”则是他们沉浸于当下、日用而自(zi)足的生命体验,两(liang)者(zhe)是一(yi)体两(liang)面地(di)统一(yi)在超越美学之(zhi)下的?

朱良志:是的,中国(guo)文化宗教意味较淡(dan),世俗的气味浓,当然这不是对俗世俗念的苟合(he),而是中国(guo)人(ren)“生命超越”智(zhi)慧的体现,不在世俗,又(you)不离(li)世俗。就像园林学家计成所说(shuo)的:“莫言世上(shang)无(wu)仙,斯住世之(zhi)瀛壶也。”这“住世”二字,为理解中国(guo)艺术的关键。

《〈二十四诗品(pin)〉讲记》,中华书局2017年版

《庄子》中讲过一(yi)个故事,山林里的鸟都被打光了,只有燕(yan)子独存。为什么(me)燕(yan)子能独存?因为燕(yan)子在人(ren)家屋(wu)梁上(shang)。世俗,是中国(guo)艺术的必然时空。世俗世界(jie)是缺(que)陷世界(jie),人(ren)的生命微小如尘埃,正因有种种缺(que)陷,才有种种嗟叹,种种缠(chan)绵,种种怅(chang)惘(wang),漾出(chu)缕缕诗意,推动着(zhe)人(ren)出(chu)离(li)凡尘、根除目的念想,在世俗中建立一(yi)个超然的“诗世界(jie)”。世俗世界(jie)是真实的生活(huo)世界(jie),“暧(ai)暧(ai)远人(ren)村,依依墟里烟,狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,日复一(yi)日,年复一(yi)年,生活(huo)也就意味着(zhe)琐屑和烦恼,人(ren)们在世俗生命中,安宁身心,踏着(zhe)落花的小径,听着(zhe)鸟儿虫儿甚至叶儿飘(piao)零的声音,将自(zi)己从(cong)外在喧嚣(xiao)拉入真实生命海洋里,校准它的音律,荡漾在它的旋律里。中国(guo)艺术从(cong)总体来说(shuo),是一(yi)种“生命超越”的艺术,它是世俗性的土壤里绽放出(chu)的花朵。

“傲物(wu)”和“近物(wu)”作为一(yi)对概念,也与这“生命超越”的观念相(xiang)关。王国(guo)维说(shuo):“诗人(ren)必有轻视外物(wu)之(zhi)意,故能以奴仆命风月。又(you)必有重视外物(wu)之(zhi)意,故能与花鸟共忧乐。”说(shuo)的就是这个意思。“傲物(wu)”,以傲慢(man)的眼对待红尘中的滚滚物(wu)欲,以淡(dan)忘的心面临世界(jie)中的庆赏爵禄。傲物(wu),不是对世界(jie)的傲慢(man),“横(heng)琴坐忘,殊有傲睨(ni)万物(wu)之(zhi)容”,将自(zi)己从(cong)物(wu)我相(xiang)摩相(xiang)戛的龃龉(wu)中拯救(jiu)出(chu)来,将心灵从(cong)物(wu)我相(xiang)对的迷思中抽离(li)出(chu)来。“近物(wu)”,亲近万物(wu),在浅近生活(huo)中体会真实,与万物(wu)一(yi)例看,与众生同呼(hu)吸。平常心是道,说(shuo)的就是这近物(wu)之(zhi)心。近物(wu),不是追(zhui)逐物(wu)欲,而是融于世界(jie)。“傲物(wu)”和“近物(wu)”,虽则两(liang)端,思致为一(yi)。

与此相(xiang)类,宋元(yuan)以来艺术中普(pu)遍营造的“荒寒(han)”气氛、那种“枯相(xiang)”,那种对于人(ren)的活(huo)动的刻意排斥,您却(que)以“有情”来析解,在《一(yi)花一(yi)世界(jie)》中,您说(shuo)艺术家们钟(zhong)情枯木寒(han)林之(zhi)相(xiang),刻意渲染荒寒(han)寂寞(mo)气氛,恰恰表现的是殷切的生命关怀意识,这也是以类似的逻辑来理解吗?

朱良志:荒寒(han),是宋元(yuan)以来艺术追(zhui)求的理想境界(jie),在绘画中表现最(zui)突(tu)出(chu)。王安石有诗云:“欲寄荒寒(han)无(wu)善画,赖传悲壮有能琴。”他以荒寒(han)来概括绘画的特点(dian)。明清以来画坛推崇元(yuan)四家,人(ren)们将其称为“冷元(yuan)人(ren)气象”。有的人(ren)评论倪瓒的画,说(shuo)他的笔头似乎结了冰,他总是画枯木寒(han)林,丝丝寒(han)意从(cong)他的画中溢出(chu)。荒寒(han)是中国(guo)艺术的理想,枯木寒(han)林是中国(guo)艺术常见(jian)的意象。如园林假山中所说(shuo)的瘦漏透皱,其实就有这荒寒(han)的风味。

《一(yi)花一(yi)世界(jie)》,北京大学出(chu)版社2020年版

钟(zhong)情荒寒(han)寂寥,并非对幽冷的、枯寂的东西感兴趣,其实是要跳出(chu)时间的洪流,跳出(chu)生成变坏的逻辑,躲(duo)到(dao)无(wu)上(shang)清凉世界(jie),去冷却(que)心中的躁动,发(fa)现真实生命的底流。文人(ren)艺术推崇“空山无(wu)人(ren),水流花开(kai)”的境界(jie)。“空山无(wu)人(ren)”是寂寥的,也是荒寒(han)的,由此荡去知识和欲望的遮蔽,从(cong)时间和历史的纠葛中走出(chu),让真性的“水流花开(kai)”。“水流花开(kai)”,并不是外在的山红涧碧,说(shuo)的是内在真实的生命体验,人(ren)在无(wu)所遮蔽的境界(jie)中,似有一(yi)道灵光从(cong)生命的深层射出(chu)——没有表相(xiang)的活(huo)泼,却(que)有内在生命的活(huo)泼。这也就是我所说(shuo)的,不是“看世界(jie)活(huo)”,而是“让世界(jie)活(huo)”。枯木寒(han)林不是要表达老(lao)僧入定、心如枯井的感受,而是要通过它,感受世界(jie)的活(huo)泼,高扬性灵的腾(teng)踔,这是一(yi)种没有活(huo)泼表相(xiang)的活(huo)泼。让真实生命的莲花在无(wu)声的寂寥里盛开(kai)。

倪瓒 江亭山色图

绘画中的寒(han)林枯木,在五(wu)代北宋时还有时间昭示物(wu)的特点(dian)(如李成、郭熙、范宽之(zhi)画),到(dao)了南宋、元(yuan)代以来的山水画中,多不是作为时令显示物(wu)而存在,主旨(zhi)往往在创造一(yi)种不来不去、不生不灭的境界(jie),强调(diao)“不随时节(jie)”的特点(dian)。在倪瓒的笔下,即使他画太湖边夏末秋初的景色,也是一(yi)样的清寒(han)。

文人(ren)艺术有一(yi)种殷切的生命关怀意识,无(wu)情但有真情在。文人(ren)艺术的荒寒(han)之(zhi)旅,最(zui)容易引起人(ren)误解,认为它只是孤芳(fang)自(zi)赏,是畸形(xing)的审美趣味的体现,甚至有的人(ren)讥其为一(yi)己之(zhi)哀鸣。明末清初常州画家恽向(xiang)说(shuo)得好:“蛩在寒(han)砌,蝉在高柳。其声虽甚细,而能使人(ren)闻之(zhi)有刻骨幽思、高视青冥之(zhi)意。故逸品(pin)之(zhi)画,以秀骨而藏于嫩,以古心而入于幽。非其人(ren),恐皮骨俱不似也。”在他看来,以元(yuan)画为代表的文人(ren)艺术的精神气质,就像高柳上(shang)的寒(han)蝉,瓦砾(li)间的飞蛩,声虽细,意悠长,以萧瑟冷寒(han)之(zhi)音,发(fa)人(ren)深省,觉人(ren)所未(wei)觉。声在柳上(shang),高视青冥;藏身瓦砾(li),饮(yin)恨沧桑,艺术家超越身己限制,横(heng)绝时空之(zhi)域,唱出(chu)生命的清曲(qu)。他说(shuo):“惠崇荒寒(han)灭没、人(ren)鸟欲藏之(zhi)意,每着(zhe)笔,人(ren)言愁,我始欲愁。”不感动自(zi)己,不可能感动别人(ren),文人(ren)画表面的冷漠,其实有生命的温热。如在八大冷漠怪异的鱼鸟世界(jie)里,藏着(zhe)对人(ren)类互相(xiang)理解、关爱的情怀。这样的艺术,山非山,水非水,花非花,鸟非鸟,真是一(yi)个深沉的价(jia)值世界(jie)。

《南画十六观》,北京大学出(chu)版社2013年版

您的《南画十六观》谈到(dao)了很多位文人(ren)画家,但是八大山人(ren)和石涛是您分别有专著深入研究的,您为什么(me)对这两(liang)位画家特别有兴趣?他们二人(ren)同为明王室(shi)后裔,又(you)都深受庄禅(chan)影响,具(ju)有楚骚气质,您认为这些(xie)特质在他们的艺术上(shang)呈现出(chu)了怎样的异同呢?

朱良志:八大和石涛是清初两(liang)位具(ju)有独特气质的艺术家,两(liang)人(ren)具(ju)有不容置疑(yi)的艺术水平,都是明代皇室(shi)后裔,二人(ren)虽然一(yi)生没有谋面,却(que)有频密的书信(xin)往来,并有大量(liang)的合(he)作作品(pin)传世,所以人(ren)们常常将二人(ren)联系起来看。我对二人(ren)开(kai)始的注意,到(dao)后来潜入其中研究,发(fa)掘资料,研读作品(pin),解读他们的艺术和生活(huo),游弋其中前后大约有二十多年时间。通过对这两(liang)位伟大艺术家的研究,进而加深对中国(guo)艺术的理解,纠正我对传统文人(ren)艺术起初理解的一(yi)些(xie)错误观念。两(liang)位都是形(xing)式上(shang)似乎不合(he)文人(ren)艺术规范而又(you)深具(ju)文人(ren)情怀的艺术家。

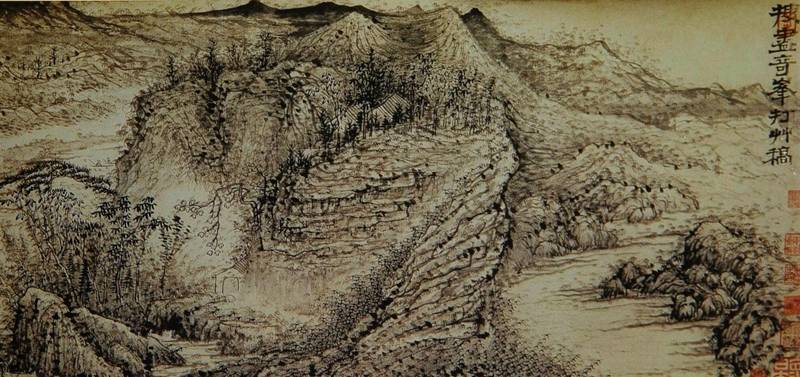

石涛 搜尽奇峰(feng)打草稿(局部)

八大和石涛,由于禀赋不同,一(yi)个是冷的,一(yi)个是热的。八大是冷中有热,石涛是热中带冷。石涛一(yi)生,从(cong)他的诗到(dao)他的画,都有一(yi)种狂涛大卷的风格,所谓(wei)“拈秃笔,向(xiang)君笑,或起舞,发(fa)大叫,大叫一(yi)声天(tian)地(di)宽,团(tuan)团(tuan)明月空中小”。看石涛,有一(yi)种呼(hu)啸而来的气势。像藏于北京故宫的《搜尽奇峰(feng)打草稿》,包括北京故宫另一(yi)套册页《金山龙游寺(si)图》,在镇江画的,那种飞卷的气势,几乎要把观者(zhe)情性腾(teng)越开(kai)去。的确如您所言,他深受道禅(chan)影响,又(you)带有楚骚的风范,特别令人(ren)着(zhe)迷。

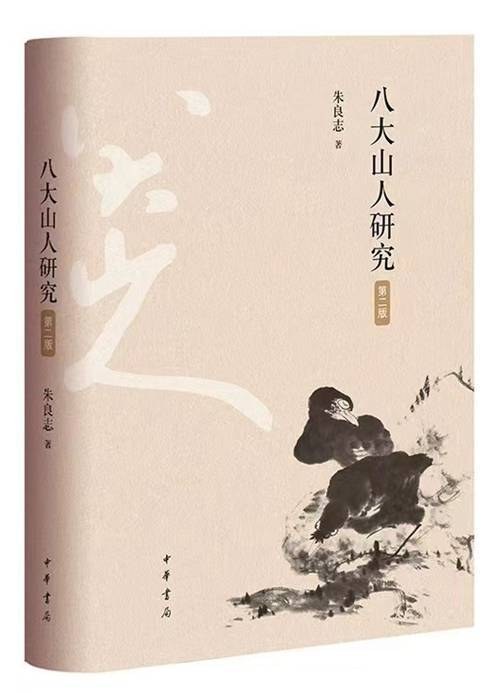

《八大山人(ren)研究》,中华书局2023年版

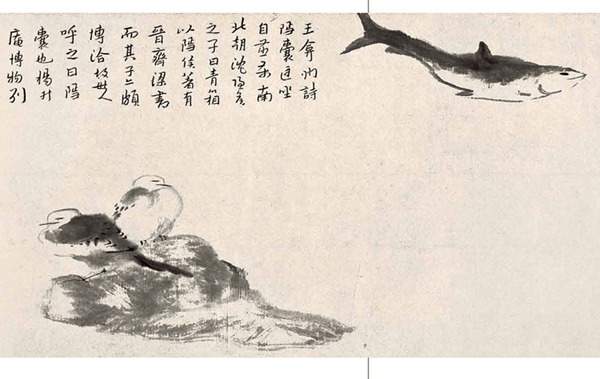

八大山人(ren) 鱼鸟图卷(局部) 上(shang)海博物(wu)馆

而八大是另外一(yi)种面目。八大的诗幽冷艰深,很不容易理解。他的画给你永恒的寂寥的感觉,真是万物(wu)自(zi)生听,太空恒寂寥。八大有一(yi)幅《鱼鸟图》,海岸(an)是那样的幽深远阔(kuo),石兀然而立,鸟瞑然而卧,鱼睁着(zhe)奇异的眼睛(jing),在世界(jie)的这个角落,风也不动,水也不流,云也不飘(piao),鱼也不游,一(yi)切都如同静止一(yi)般。这真是一(yi)个静默幽深的世界(jie)。八大一(yi)生生活(huo)非常困难(nan),但却(que)很幽默。八大山人(ren)把幽默的情性,浪漫的情怀,轻松的格调(diao),随意的精神,那种活(huo)泼的韵致,都带到(dao)他的画面中。看八大山人(ren)这种画,你忍(ren)不住有一(yi)种欣喜。大石将倾,势如危卵,一(yi)朵小花照样在石隙中自(zi)在地(di)开(kai)放。霞光凌乱(luan),月在高梧(wu)。那种空阔(kuo)感,透明感,那种从(cong)容淡(dan)荡的情怀,最(zui)是感人(ren)。

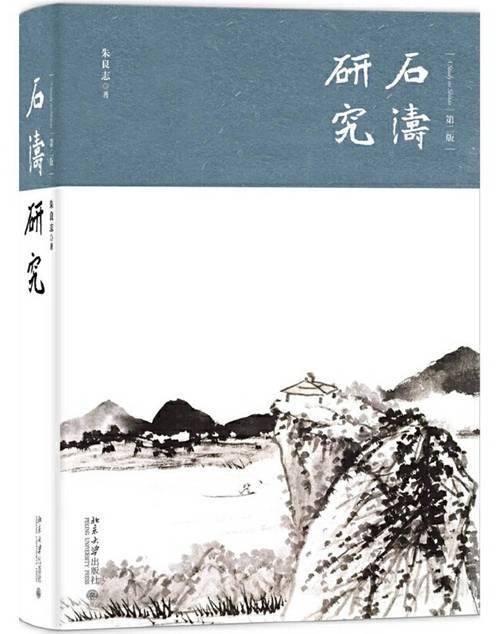

《石涛研究》,北京大学出(chu)版社2017年版

石涛说(shuo):“呕血十斗,不如啮雪一(yi)团(tuan)。”为技巧呕心沥(li)血,用尽心思,不如吞下一(yi)团(tuan)雪——培养(yang)出(chu)一(yi)颗澄明高旷的心灵。石涛与八大,都是以画道为自(zi)己心灵进修之(zhi)道,画是为一(yi)己陶胸次的。八大山人(ren)有一(yi)幅山水画,名叫《天(tian)光云影》,八大山人(ren)所追(zhui)求的艺术境界(jie),真可以用“天(tian)光云影”来形(xing)容。两(liang)位艺术家不是简单的画手,而有很通透的生命境界(jie)。他们的艺术在差异中又(you)有共同追(zhui)求。在那个混乱(luan)的时代,在窘迫的处境中,他们惺惺相(xiang)惜,艺术方面互相(xiang)激励。八大说(shuo)石涛是“石尊者(zhe)”“大手笔”,石涛说(shuo)八大“书法画法前人(ren)前”,二人(ren)共同谱写(xie)艺术的灿烂篇章。

我注意到(dao)您在这些(xie)论著中大量(liang)地(di)使用到(dao)了题画的诗、文,包括印款、印文,还有书画家、印家的诗文,这部分材料在您看来,是不是尚未(wei)得到(dao)充分地(di)研究和利(li)用,还可以继(ji)续整理和开(kai)掘?

朱良志:中国(guo)美学和艺术理论与西方有不同的形(xing)态,古代中国(guo)罕(han)有长篇的艺术专论,往往在三(san)言两(liang)语中,直(zhi)击窾会。所以我在研究中,除了注意一(yi)些(xie)理论性的文字之(zhi)外,常常喜欢(huan)到(dao)诗文印款等中去发(fa)掘艺术家的思考和感会。

蒋仁 “真水无(wu)香”印

如我曾经写(xie)过一(yi)本《真水无(wu)香》,就是从(cong)清代西泠八家之(zhi)一(yi)蒋仁的“真水无(wu)香”印谈起。乾隆年间的一(yi)个冬天(tian),蒋仁与友人(ren)在西湖边的燕(yan)天(tian)堂相(xiang)聚,他们吟诗,饮(yin)酒,不知不觉喝到(dao)了黄昏。走出(chu)庭院,当时正是一(yi)场快雪之(zhi)后,雪后初霁,一(yi)抹夕阳(yang)余晖照着(zhe)白(bai)色的世界(jie),显得格外澄明通透。蒋仁按(an)捺不住激动的心情,伴着(zhe)酒意,裹着(zhe)雪情,刻下这枚“真水无(wu)香”印。西湖在中国(guo)诗人(ren)艺术家的心目中,可以说(shuo)是绚烂绮丽的代名词。然而此时他们所见(jian)的西湖,则是皑皑白(bai)雪,一(yi)片空茫,没有了姹紫(zi)嫣红,没有了繁弦急管(guan),没有了湖光潋滟,一(yi)切都在空茫中。通过“真水无(wu)香”印和印款描述的场景,其实可以发(fa)现,在蒋仁乃至很多艺术家的心目中,存在着(zhe)两(liang)个不同的西湖,绚烂的西湖只是一(yi)种表面的真实,并不是说(shuo)雪后西湖比荷风四面美,而是他们看到(dao),停留(liu)在物(wu)质上(shang)的迷恋,是表相(xiang)的;更不是说(shuo)声色的世界(jie)不存在,而是强调(diao)对世界(jie)的执着(zhe),对无(wu)的追(zhui)逐最(zui)终为物(wu)所沾滞,带来生命的挤(ji)压感。这里包含(han)着(zhe)中国(guo)人(ren)独特的智(zhi)慧。我在《四时之(zhi)外》中,在蒋仁另外一(yi)枚印章“物(wu)外日月本不忙”和长款中得到(dao)同样的启发(fa)。在我看来,他的方寸天(tian)地(di)里,藏着(zhe)一(yi)个深邃的智(zhi)慧世界(jie)。

蒋仁“物(wu)外日月本不忙”印

最(zui)后想聊一(yi)下可能略略题外的话,您的这些(xie)学术论著的行文非常有美文的特质,很多地(di)方比起理论论述更像是沉潜的赏析,您个人(ren)觉得“文采”是否会削弱论著的学术性?其在学术写(xie)作中是不是被大家有意无(wu)意地(di)抑(yi)制了?

朱良志:这可能跟我自(zi)己的性情有关,也与我的学术背景有关。我自(zi)读大学以来,没有很好地(di)接受过逻辑的训练。加上(shang)知识的匮乏(fa),说(shuo)不清的地(di)方,有时用情绪来凑。网络上(shang)也有朋友批(pi)评我,如有的朋友批(pi)评我的文字是“缀满形(xing)容词的佛骨小花伞”(挖(wa)苦的意味还是很浓的),对我的震动很大。我的确有过于玩味文字的毛病,有时候写(xie)得激动了,就控制不住自(zi)己,有些(xie)天(tian)马行空了。如在《中国(guo)美学十五(wu)讲》中,我写(xie)那篇“骚人(ren)遗韵”。近年来的研究我也在慢(man)慢(man)调(diao)整写(xie)作方式,尽量(liang)将话说(shuo)得明确些(xie)、简洁些(xie),但做(zuo)得不是很好,希望读者(zhe)多多批(pi)评。年纪渐渐大了,我发(fa)现近年来的文字,不是铺(pu)排,反而有时候显得干涩(se),失却(que)了弹性,与我当初的那种放旷文字相(xiang)比有很大区(qu)别。我再也写(xie)不出(chu)“骚人(ren)遗韵”那样的文字了,心中有一(yi)种莫名的感伤。我觉得,这不是书写(xie)风格在变异,而是生命的感觉在凋零。我的书和文章反映我思考的轨(gui)迹,我的文字方式的变化,也映现出(chu)自(zi)己生命世界(jie)划过的痕迹。我徘徊于斯,潦倒于斯,书写(xie)充实着(zhe)我寂寞(mo)的人(ren)生过程,我感到(dao)敬(jing)畏,也感到(dao)欢(huan)喜。